資格試験や自己啓発、スキルアップのために、日々「机に向かって勉強」している方々も多いのではないでしょうか?

私は30代前半のサラリーマンで、5年ほど前から資格勉強に目覚め、現在も学習を継続しています。

今でこそ「もっと沢山勉強したい!」という気持ちが強いですが、勉強を始めた当初は、自宅で勉強するすることが全くできませんでした。

自宅学習ができなかった一番の原因は、

スマートフォンやテレビなどの誘惑が多くて、全く勉強に集中できない…

という理由でした。

当時は自宅での勉強が全く捗らなかったため、「サンマルク」や「会社近郊の図書館」などで、会社帰りに勉強していた時もありました。

しかし、「仕事から帰って自宅でゆっくり勉強したい!」という気持ちから、自宅の学習環境を整え、自宅で勉強することへのモチベーションアップに取り組むことにしました。

「自分だけの秘密基地」を目指して学習環境を作りました。

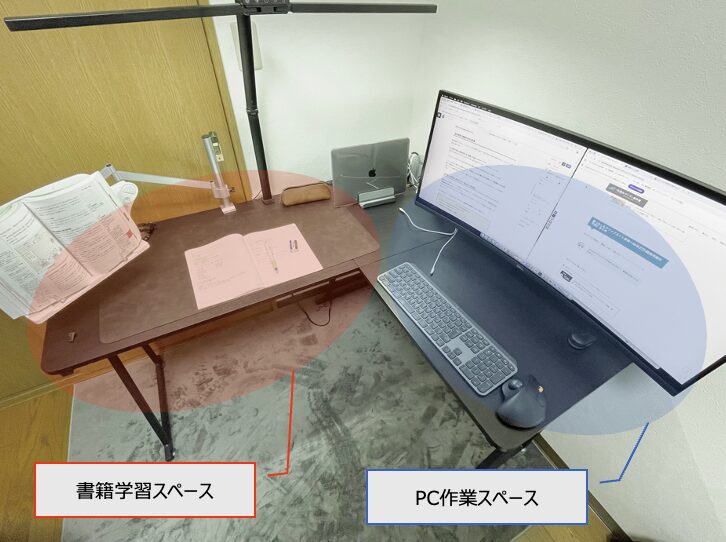

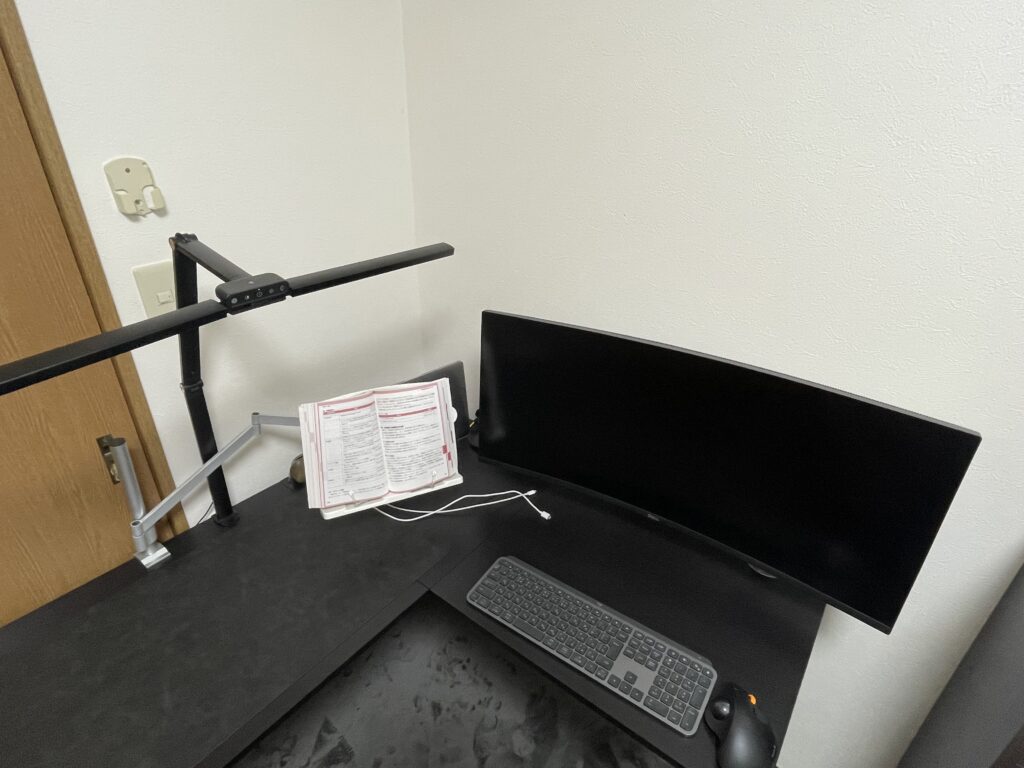

こちらが現在の私のデスク環境です。

本記事では、私が実際に利用している「勉強のモチベーションが上がる!」デスクアイテムを4つご紹介します。

特に、限られた空間を有効活用できる“クランプ式”のアイテムに着目し、快適な学習環境の作り方を解説します。

ぜひ皆さまの勉強ライフにお役立てください!

最適なデスク環境の整え方とは?

机や椅子、ノートやペン、参考書などがあれば、最低限の勉強できるかと思います。

ですが、「長時間」や「毎日」勉強することを考えると、それだけでは不十分です。

特に書籍を使う場合は、参考書、ノート、ペンなどを同時に使うため、十分な勉強スペースや、“両手を自由に使うこと”が求められます。

さらに長時間勉強する場合、目や体の疲れをできる限り減らす工夫も必要です。

光の調整や椅子の座り心地など、細かな違いが”勉強のしやすさ”を左右すると言っても過言ではありません。

つまり、「勉強のしやすい環境」とは、自然に整うものではなく、目的ごとにアイテムを取り入れ、“自身で整える必要があるのです。

学習環境を整えるポイントとは?

私自身、自宅での学習で集中できない原因は、「ほとんど環境にある」のではないかと思っています。

家はリラックスするための空間なので、誘惑が多いのも事実ですよね。

「ついついスマホを触ってしまう」「ソファでダラダラしてしまう」といったことがあると思います。

また、部屋や机の上がごちゃごちゃしていると、集中できなくなってしまいます。

このような要因が、いつの間にか集中力や学習効率の低下につながっていると考えています。

集中力をキープするには、「気持ちを切り替えられる空間」や「勉強するモチベーションが上がる空間」を意識的に作ることが大切です。

勉強は毎日の積み重ねがとても大切なため、「勉強しやすい環境づくり」はとても大切なのです。

書籍学習に求められる快適さ

私自身、勉強は書籍を使って行うことが多いです。

書籍を使った学習では、ノートを書きながら参考書を開いたり、ときにはPCで調べながら…と、たくさんの道具を使うシーンがよくあるかと思います。

そんなとき、机のスペースが足りなかったり、照明が暗かったりすると、勉強以外の事柄に気を取られてしまいます。

書籍での勉強を快適に行うには、以下のような机まわりの快適さがあればいいのではと考えています。

特に、限られた空間を有効に活用できる「クランプ式」のアイテムは、少ないスペースでも快適さを実現できるとして、様々なデスクアイテムに取り入れられています。

ご自身の勉強スタイルに合いそうか、ぜひチェックしてみてください!

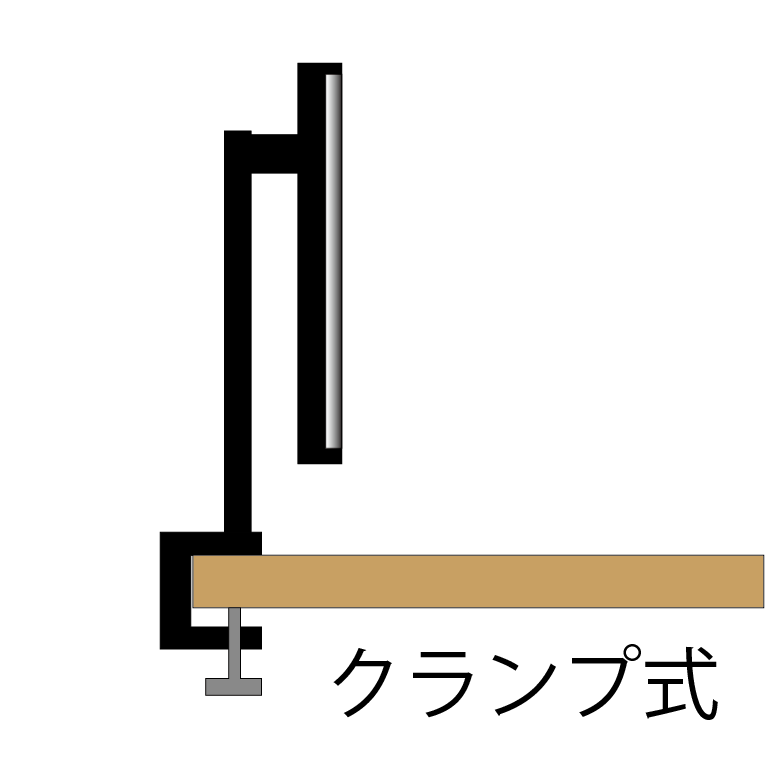

クランプ式とは?スペースの有効活用を実現する仕組み

クランプ式の仕組みとメリット

クランプ式ってよく聞くけど、どんなものなのかわからない

と思われる方も多いのではないのでしょうか。

クランプ式とは、机の端をネジで“挟んで”固定する仕組みのことです。

ドリルで穴を開ける必要もなく、しっかり机に固定できるのが特徴です。

引用:ゆずガジェ様|クランプできない机に!もう一つの固定方法「グロメット式」モニターアームの取り付け方とメリット・デメリット【壁ギリギリ可】

例えばクランプ式のデスクライトなら、土台がないので机の上がスッキリします。

位置の調整も柔軟に行えるため、「こっちを明るくしたい」というときにも位置を変えることができるので便利です。

さらに取り外しや設置も簡単なので、引っ越しなども安心です。

クランプ式はどんなアイテムに使われている?

クランプ式の仕組みは、さまざまなデスクアイテムに利用されています。

例えば、

「モニターアーム」は既に知っている方や使っている方も多いのではないでしょうか。

このあとのセクションでは、私が愛用しているクランプ式のアイテムも取り上げながら、書籍学習にぴったりのアイテムを4つご紹介します。

書籍学習におすすめのデスクアイテム4選

【その①】L字デスク|広々としたスペースで勉強を快適に!

勉強をしていると、「机の上が狭いな…」と感じたことはありませんか?

参考書を開いてノートを書いたり、パソコンで調べたりと、勉強に熱が入れば入るほどスペースも不足しがちです。

そんな不満の解消にピッタリなのが、L字デスク。

文字通り、天板がL字型になっているので、2方向に作業スペースを確保できるのが特徴です。

私が実際に利用しているL字型のデスクです。

左側を書籍での学習スペース、右側をPCでの作業スペースとして利用しています。

私が使っているこのL字デスクは、山善さんのL字デスクです。

2口コンセントが付いているのも嬉しいポイント。

このように、L字デスクを利用すれば、非常に広い空間を確保できるのです。

部屋の角や壁沿いに設置すれば、デッドスペースも活かすことができます。

最近ではリーズナブルなもの多く、「広いスペースが使える机が欲しい!」という方におすすめです。

L字デスク|メリット・デメリット

L字デスクを実際に私が利用して感じた、メリット・デメリットを挙げてみます。

- 作業スペースが広く、書籍・ノート・PCを同時に使える

- 作業エリアを分けられるので集中しやすい

- 部屋の角にフィットしやすく、レイアウトしやすい

- 在宅ワークや趣味など、マルチに使える

- 設置にやや広めのスペースが必要

- 組み立てに時間や手間がかかることがある

- 形が特殊なため、模様替えや引っ越し時に配置に悩むことも

L字デスク|評価レビュー

総合評価:

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 作業効率アップ | |

| 快適さ | |

| 設置・移動のしやすさ | |

| コストパフォーマンス | |

| 総合評価 |

「スペースが広くなるだけでこんなにも勉強が捗るのか!」と感じられる、満足度が非常に高いデスクだと思います。

参考書やノート、パソコンなどを併用したい人はぴったりです。

また勉強だけでなく、趣味(ガンプラ)などにも活用できるため、コスパも最高です!

ただし、頻繁に引越し・模様替えを行う方は使い勝手に注意が必要です。

【その②】ゲーミングチェア|体の負担を軽減する座り心地

気づいたら3時間も座りっぱなしだった…

そんなとき、肩や腰、首などがバキバキに疲れていた…ということはありませんか?

勉強は集中すればするほど座る時間も長くなるため、椅子はとても重要です。

そこでおすすめしたいのが、もともと長時間ゲームをするために設計された「ゲーミングチェア」です。

ゲーミングチェアの特徴としては、

などが挙げられます。

実際に私が使用しているゲーミングチェアは、GTRacingさんのゲーミングチェア。

Amazonでクーポンを使用し、2年ほど前に2万円弱で購入しました。

気分を上げたかったため、私はワインレッドを購入して利用しています。

※2025年5月6日現在、ワインレッドは在庫切れとなっていました。

キャスターがついているのも嬉しいポイント。

注意点を挙げるとすると結構な重量があるため、フローリングなどの床に傷がつかないようにする工夫が必要です。

姿勢維持・疲労軽減にピッタリ!

ゲーミングチェアは「正しい姿勢を維持しやすい」点が非常にメリットかなと思っています。

ランバーサポートやリクライニング機能で、とてもリラックスしながら勉強に取り組めます。

価格は1万円〜3万円台のものが多い印象です。

「ゲーミングチェアは派手」といったイメージを持っている方が多いのではないかと思いますが、最近では落ち着いたモデルも沢山あります!

ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ゲーミングチェア|メリット・デメリット

ゲーミングチェアを実際に私が利用してみて感じた、メリット・デメリットを挙げてみます。

- 長時間座っても疲れにくく、集中力が続きやすい

- 正しい姿勢を維持してくれるので、腰痛対策にも◎

- 肘置きや背もたれの調整ができ、自分の体にフィットさせやすい

- 重量があるため、床などに傷がつかない配慮が必要

- 組み立てに時間がかかることも

ゲーミングチェア|評価レビュー

総合評価:

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 作業効率アップ | |

| 快適さ | |

| 設置・移動のしやすさ | |

| コストパフォーマンス | |

| 総合評価 |

自宅でじっくり、そしてゆったり勉強したい方には、ゲーミングチェアはとても心強い味方になってくれます。

私自身、「ゲーミングチェアを使ったら勉強の疲れが全然違う!」と感じています。

【その③】クランプ式デスクライト|目に優しく、机も広々使えるアイテム

勉強していると、部屋の明かりだけでは自身の頭や体が影となり、手元が暗くなってしまうことがあると思います。

特に書籍で学習する場合、小さな文字や図形を見続けることも多いため、目に疲労が溜まってしまいます。

その対策となるのが、クランプ式のデスクライトです。

クランプ式デスクライトの魅力は、

などが挙げられます。

そんな私はHapfishさんのクランプ式デスクライトを使用しています。

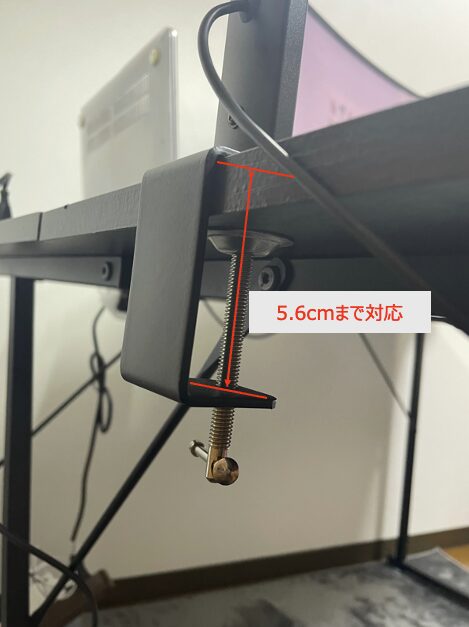

机の厚みは5.6cmまでしか対応していないため、購入する際はご注意ください。

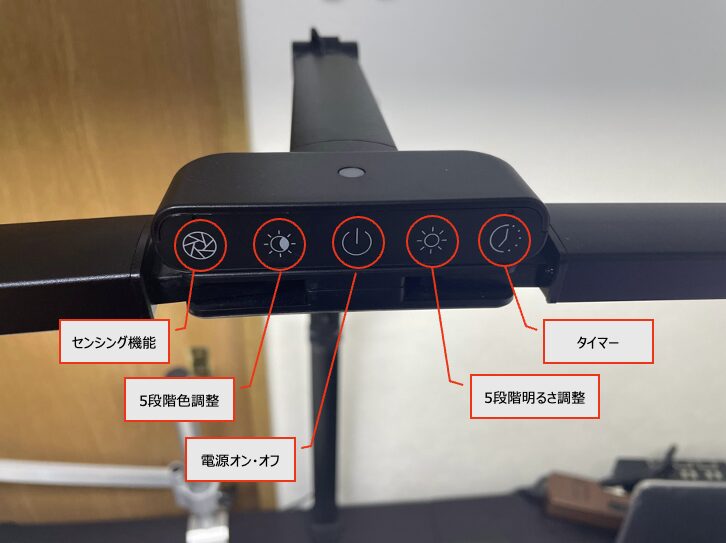

またこちらのデスクライトは利用できる機能が豊富なのが特徴です。

5段階の明るさ調整、5段階の色調整、タイマー機能などが備わっています。

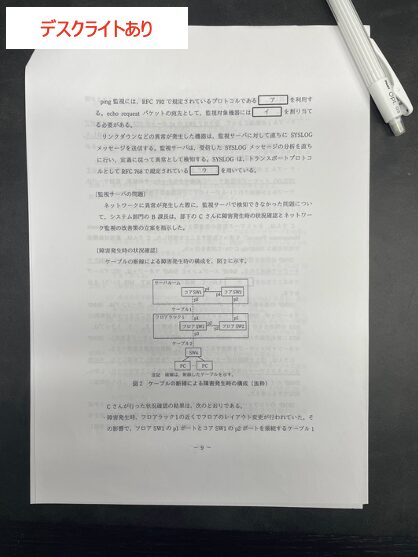

デスクライト「あり/なし」比較例

実際にデスクライトを利用した場合と利用しなかった場合の比較をしてみます。

デスクライトを使わなかった場合、自身の頭や体が影になっているのがわかるかと思います。

写真だと伝わり辛いのですが、実際に使ってみると違いがはっきり分かるはずです!

クランプ式デスクライト|メリット・デメリット

そんなクランプ式デスクライトを実際に私が利用してみて感じた、メリット・デメリットを挙げてみます。

- 省スペースでも設置でき、机が広々使える

- 光の角度・明るさを自由に調整できる

- 姿勢の維持につながる

- 机の形状によっては取り付けられないこともある(天板の厚みや縁に注意)

- 安価なものはアームが緩くなりやすいこともある

クランプ式デスクライト|評価レビュー

総合評価:

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 作業効率アップ | |

| 快適さ | |

| 設置・移動のしやすさ | |

| コストパフォーマンス | |

| 総合評価 |

部屋が暗いと感じている方は、ぜひ一度使ってみてください。

一気に勉強に対するモチベーションが上がると思います!

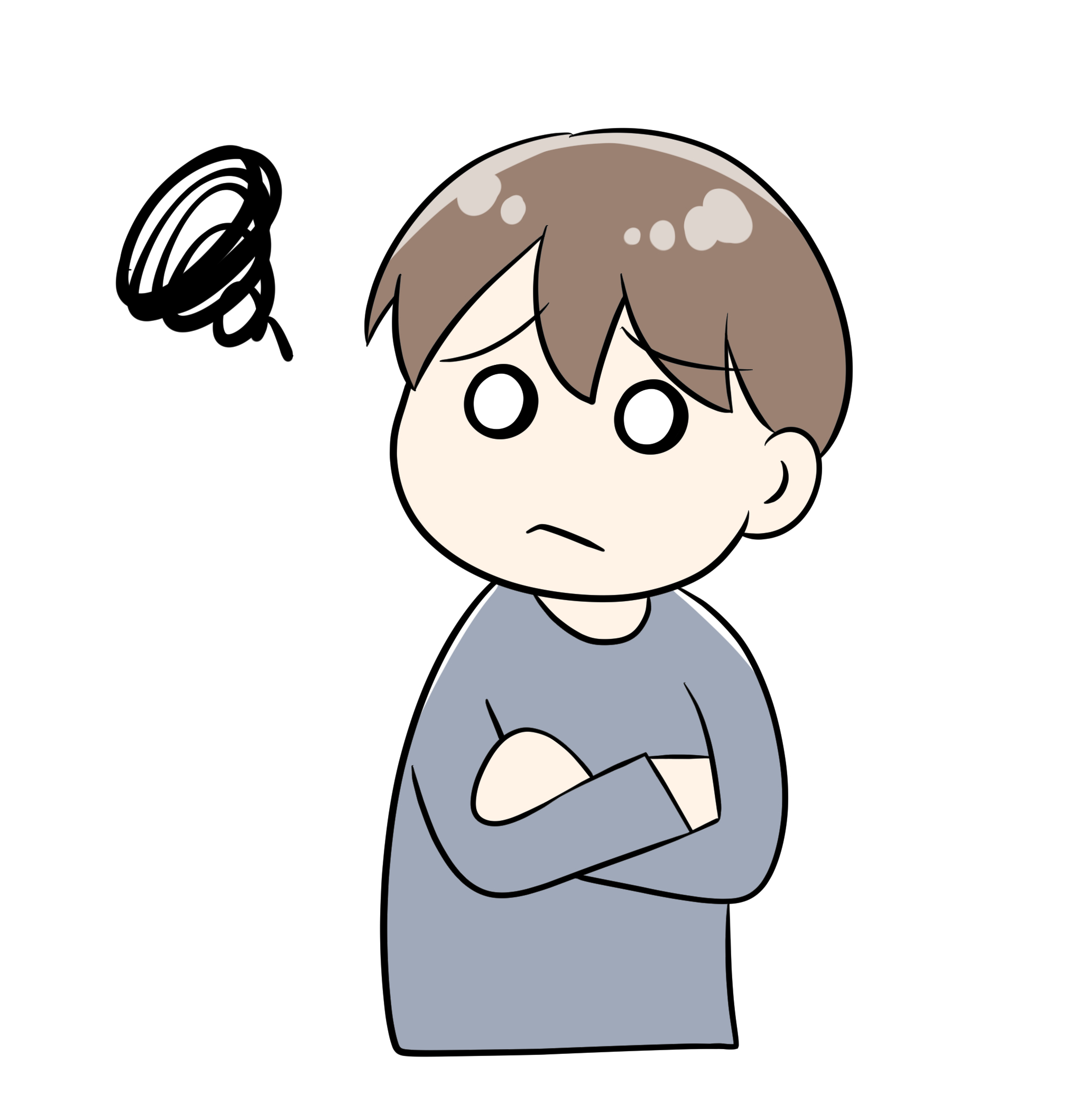

【その④】クランプ式ブックアーム|”両手が塞がらない”便利アイテム

参考書を読みながら両手を自由に使いたい…

参考書などで学習していて、このように感じたことはないでしょうか?

参考書を開いたままの状態にするため、必ず片手で抑えておく必要があります。

また、参考書を読みながらキーボード操作をしたい方もいるのではないでしょうか。

参考書を開いておくため両手が自由に使えない…私はずっとそれを問題視していました。

そんな悩みを解決してくれるのが、クランプ式ブックアームです。

これは、書籍を開いたまま空中に浮かせられる“本のスタンド”のようなアイテムです。

クランプで机に取り付けるため、机の上を広々と使えるのも嬉しいポイントです。

こんなときに便利なアイテムです!

そんな私は、「ROUNDS」さんのクランプ式ブックアームを利用しています。

700ページほどある参考書を置いても、全く問題なく使うことができます!

同様のブックスタンドが在庫切れのため、機能的に近い商品のリンクを掲示しておきますね。

またアームを動かすことにより、キーボード操作する際に「ググッ」と移動させることで、自由に配置も変えられます!

両手が塞がらないのは本当に大きなメリットだと言えますね。

もちろんタブレットなども置くことが可能です!

クランプ式ブックアーム|メリット・デメリット

クランプ式ブックアームを実際に私が利用してみて感じた、メリット・デメリットを挙げてみます。

デメリットについてはデスクライト同様、「クランプ方式ならでは」のデメリットですね。

- 本を開いたまま固定でき、両手が塞がらない

- 目線が上がり、姿勢が良くなる(疲れにくくなる)

- 本だけでなくタブレットなどにも利用できる

- クランプ式が取り付けられる机か注意が必要

- 分厚すぎる本には利用できない

クランプ式ブックアーム|評価レビュー

総合評価:

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 作業効率アップ | |

| 快適さ | |

| 設置・移動のしやすさ | |

| コストパフォーマンス | |

| 総合評価 |

クランプ式ブックアームは、「若干値段が高いな」と感じる商品が多い印象です。

しかし、書籍をメインにした学習をしている方には、一度使うと手放せなくなる便利アイテムです。

「本を固定し、両手が自由に使えるだけでこんなに勉強が捗るんだ…!」と実感するはずです。

まとめ|快適な学習環境づくりで、勉強の質は変えられる

いかがだったでしょうか?

本記事でご紹介した4つのアイテムは、どれも「勉強に集中しやすい空間」をつくるための味方となってくれるものばかりです。

私自身、どれも手放せない存在になっています。

特に自宅でじっくり学習したい方にとっては、これらのアイテムが集中力と学習効率の向上に大きく貢献してくれること間違いなしです。

「最近なんだか勉強に集中できない…」という方は、ぜひ一度、学習環境の見直しをしてみてください。

あなたの学びを支える“秘密基地”がきっと見つかるはずです。

コメント