本記事では、ネットワークスペシャリスト試験(ネスペ)の令和6年度午後Ⅱ問1について、筆者の所感なども交えて解説していきます。

なお、画像や解答例は全てIPA(独立行政法人情報処理機構)から引用しております。

令和6年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅱ

令和6年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅱ 解答例

私は普段、左門至峰先生の「ネスペ」シリーズで学習を行っています。

午後Ⅰ・午後Ⅱのみにフォーカスを当て、とても丁寧に、そして詳細に解説されています。

より深い知識を求める方、ネットワークスペシャリスト試験を徹底的に対策したい方におすすめします。

本設問の概要について

大手EC事業を運営する、K社データセンターの拡張方針について問われた設問でした。

私自身聞き慣れない単語が頻出し、とても難しかったという印象でした。

ただ、問題文をしっかり読むことで、部分点狙いの解答ができたのではないかと思います。

簡単にですが用語の説明を記載しておきます。

全体像を掴んでいただくため、本設問のシナリオを掲載します。

- STEP.1導入部分

K社は大手EC事業を運営しており、EVPN(Ethernet VPN)を用いた拡張性の向上を検討しています。

現在はVXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network)を利用していますが、ネットワークの拡張性向上のため、EVPN+VXLANの導入を目指し、技術検証を行っていくという流れです。 - STEP.2VXLANの概要

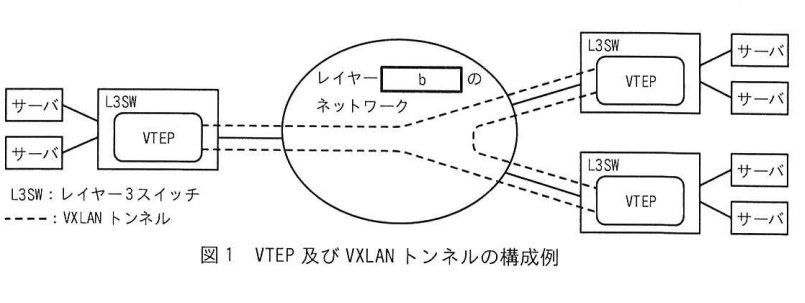

現状の構成で利用されているXVLAN、ならびにXVLANトンネルの端点であるVTEP(VXLAN Tunnel End Poin)について述べられています。

- STEP.3現行の検証ネットワーク

K社が構築している現行の検証ネットワークについての説明が書かれています。

構成図を中心に、経路制御や冗長構成について記述されています。

通信経路などが詳細に記載されているため、ここはしっかり理解しておきたいところです。 - STEP.4現行の検証NWにおけるVTEPの動作

現行の検証環境におけるVTEPの動作内容が記述されています。

- STEP.5EVPNの概要

導入部分でも記述した拡張性の向上を目指して、EVPNの導入を進めていきます。

本セクションではEVPNの概要として、大きく機能1〜3で説明がされています。

この機能1〜3は設問に対しかなりのヒントが散りばめられているため、しっかり理解しましょう。 - STEP.6新検証NWの設計

現行の検証NWを基に、EVPNを用いたVXLANを検証するためのネットワーク設計について進めていきます。

新環境でのネットワーク構成図が提示されています。(リンクアグリケーションを導入)

正直、聞き慣れない単語ばかりでかなり難しい設問になると思います。

誤りなどがありましたらぜひコメントなどでご指摘ください。

IPAの解答例について

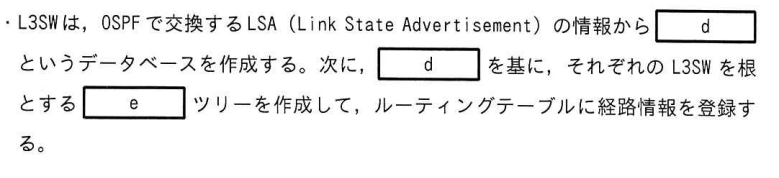

| 設問 | 解答例 | 予想配点 | ||

|---|---|---|---|---|

| 設問1 | (1) | a | 24 | 3 |

| b | 3 | 3 | ||

| c | UDP | 3 | ||

| (2) | ① | イーサネットフレーム | 2 | |

| ② | VXLANヘッダー | 2 | ||

| ③ | IPv4ヘッダー | 2 | ||

| (3) | 同じレイヤー2のネットワークをもつ全てのリモートVTEPに転送するため | 7 | ||

| 設問2 | (1) | d | LSDB | 3 |

| e | 最短経路 | 3 | ||

| (2) | OSPFが動作する各L3SW | 5 | ||

| (3) | 複数ある経路のそれぞれの経路について、コストの合計値を同じ値にする。 | 7 | ||

| (4) | 一つの物理インタフェースに障害があっても、VTEPとして動作できるから | 7 | ||

| (5) | ア | × | 1 | |

| イ | × | 1 | ||

| ウ | × | 1 | ||

| エ | × | 1 | ||

| オ | ○ | 1 | ||

| カ | × | 1 | ||

| 設問3 | (1) | 239.0.0.1 | 2 | |

| (2) | VM11のMACアドレス、VNI及びL3SWのVTEPのIPアドレス | 5 | ||

| (3) | キ | 10010 | 2 | |

| ク | 10.0.0.31 | 2 | ||

| ケ | 10010 | 2 | ||

| コ | 10.0.0.11 | 2 | ||

| 設問4 | (1) | 利点 | iBGPビアの数を減らすことができる。 | 6 |

| 名称 | クラスターID | 3 | ||

| (2) | f | Unknown Unicast | 2 | |

| g | ESI | 2 | ||

| (3) | 二つの回線の帯域を有効に利用できる。 | 6 | ||

| (4) | MP-BGPを用いて学習する。 | 6 | ||

| (5) | VLAN IDに対応するVNIをもつ全てのリモートVTEP | 7 | ||

設問1

(1)

まずはお馴染みの穴埋め問題です。

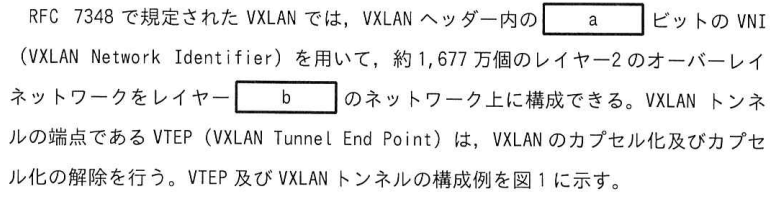

(a),(b)

- (a)

VXLANヘッダーのVNIの個数について問われています。

すぐ後に「約1,677万個の〜ネットワーク上に構成できる」という記述がヒントです。

約1,677万個のネットワークを構成できるのは、2の24乗です。よって、正解は24ビットです。

- (b)

レイヤー2のオーバレイネットワークをどのレイヤー上に構成できるか問われています。

VXLANはレイヤー3のネットワーク上に構成することができます。

(a)24

(b)3

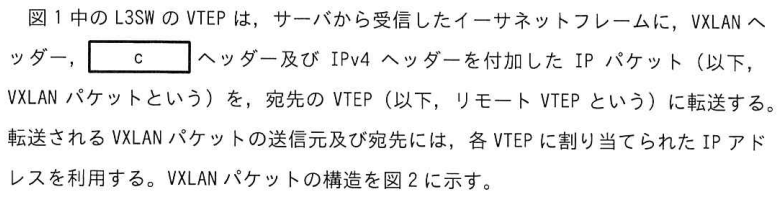

(c)

まずは図1を見てみましょう。

L3SW中のVTEPが、宛先であるリモートVTEPに転送する際に付加するヘッダーの名称について問われています。

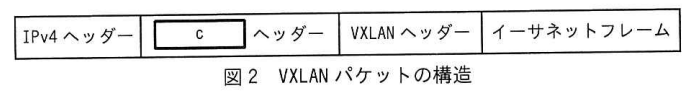

ヒントは図2のパケット構造です。

IPv4ヘッダー(レイヤー3)より上位レイヤーであるため、トランスポート層(レイヤー4)のヘッダとなります。

XVLANはUDP(ポート4789)にてカプセル化されるため、UDPヘッダーが付与されます。

(c)UDP

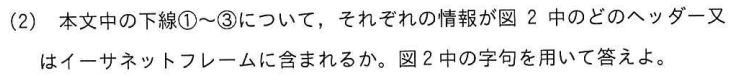

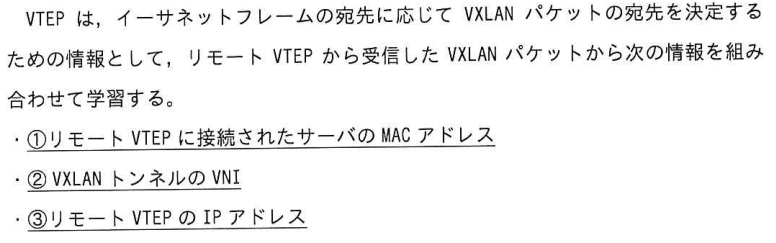

(2)

下線①〜③ならびに図2を見てみましょう。

VTEPの動作として、リモートVTEPから受け取った下線①〜③の情報を組み合わせて宛先情報を学習します。

宛先にフレームを送出する際、学習した内容がどのヘッダーに含まれるかを問われています。

これは比較的簡単な問題だったと思います。

- リモートVTEPに接続されたサーバのMACアドレス(下線①)

「MACアドレス」と記載されているので、イーサネットフレームに含まれます。 - VXLANトンネルのVNI(下線②)

VXLANに含まれる情報のため、VXLANヘッダーに入ります。 - リモートVTEPのIPアドレス

IPアドレスのためIPv4ヘッダーに含まれます。

それぞれの正答は以下のとおりです。

①. イーサネットフレーム

②. VXLANヘッダー

③. IPv4ヘッダー

(3)

下線④を見てみましょう。

VTEPによって宛先が学習されていない場合、マルチキャストアドレスに転送する目的を問われています。

まずはBUM(Broadcast, Unknown Unicast, Multicast)の説明を記載します。

また、VXALN環境におけるBMUフレームの処理フローを記載します。

①. VTEPがマルチキャストグループを使用してBUMフレームを送信

②. 受信したVTEPはIGMPを利用してグループに参加

それでは設問に戻りましょう。

もしVTEPがこのBMUフレームをブロードキャストで転送すると、他のVTEPも含めた全ての端末にパケットを送信してしまいます。

これだとトラフィックに無駄が出てしまいます。

一方、VTEPがマルチキャストフレームで転送すると、マルチキャストのグループアドレスのみにパケットを送信します。

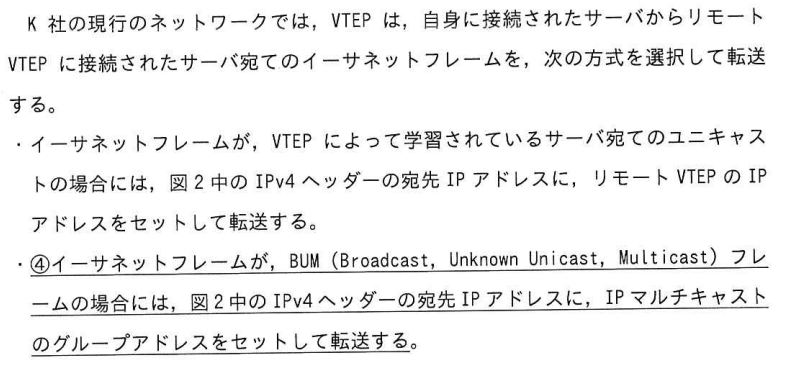

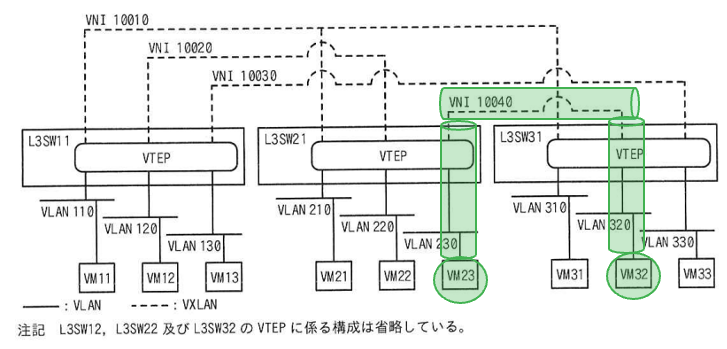

VM11がブロードキャストパケットを送信し、L3SW11のVTEPがマルチキャストパケットで転送した場合、図4の緑で囲った端末だけにパケットが送信されます。

この設問ではマルチキャストにて転送する「目的」を問われています。

IPマルチキャストを利用する目的は、特定のVTEPに転送することです。

つまり、「同じレイヤー2のネットワークのVTEP」に転送することが目的です。

解答例は以下のとおりです。

同じレイヤー2のネットワークをもつ全てのリモートVTEPに転送するため(35字)

ちなみに私はブロードキャストと比較した内容で以下のように解答しました。

ブロードキャストと比較してトラフィックを抑えることができるため(31字)

的を得ているような得ていないような…

ただ、トラフィックについては設問中に言及されていないため、正解にはならなかったかもしれません。

設問2

設問2では、OSPFについての設問が多いです。

OSPFはネットワークスペシャリスト試験では頻出ジャンルのため、正解したいところですね。

(1)

OSPFに関する穴埋め問題ですね。

(d)

OSPFではLSA(Link State Advertisement)という、リンクステート情報を伝達するメッセージを隣接ルータに送信します。

LSAを受信したルータは、LSDB(Link State Database)を作成します。

(e)

次に、作成したLSDBを基に、SPF(Shortest Path First/最短経路)ツリーを作成し、選出した経路をルーティングテーブルに登録します。

IPAの解答は「最短経路」ですが、「SPF」でも正解になったと思います。

(d)LSDB

(e)最短経路(SPF)

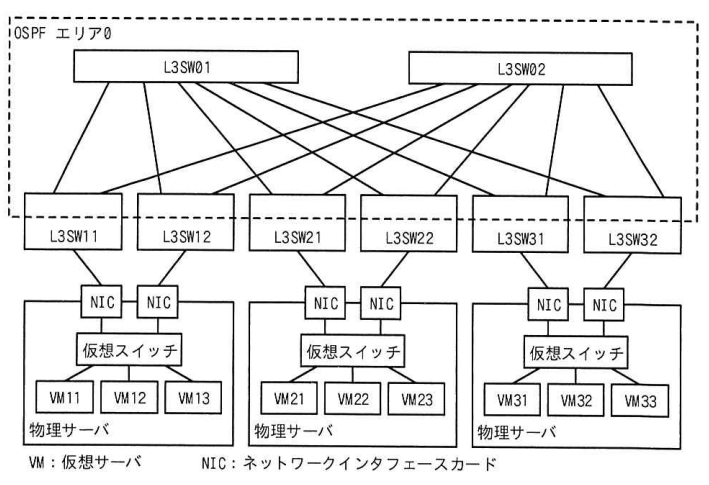

(2)

まずは下線⑤を見てみましょう。

ルータIDはそのままの意味ですがルータを識別するものです。

では、本設問の構成の中でルータは存在するでしょうか?

図3のネットワーク構成図を掲載します。

構成図を見てもルータは存在しませんが、OSPFが稼働している範囲が記載されています。

つまり、ルータIDとはL3SWを識別する情報となります。

解答例は「L3SW」という単語を入れて以下のようになります。

OSPFが動作する各L3SW(14字)

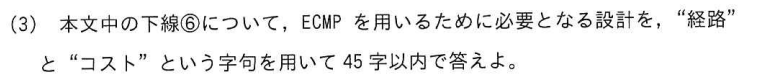

(3)

下線⑥は以下の通り記述されています。

OSPFのECMP(Equal-Cost Multipath)の設計について問われています。

OSPFにおけるECMPの説明を記載します。

これらの説明文より、”経路”と”コスト”という字句を用いて以下のような解答例となります。

複数ある経路のそれぞれの経路について、コストの合計値を同じ値にする。(34字)

(4)

下線⑦の記述を見てみましょう。

この設問はループバックインタフェースの一般的なメリットを考えることで解答ができると思います。

ループバックインタフェースはルータやL3SWの内部に仮想的に作成される論理インタフェースです。

物理的なポートに依存しないため、常にリンクアップした状態を維持できます。

よって解答例は以下の通りです。

一つの物理インタフェースに障害があってもVTEPとして動作できるから(34字)

ちなみに、筆者は以下のように回答しました。

物理インタフェースがダウンしてもL3SWが稼働していれば通信が行えるため(36字)

(5)

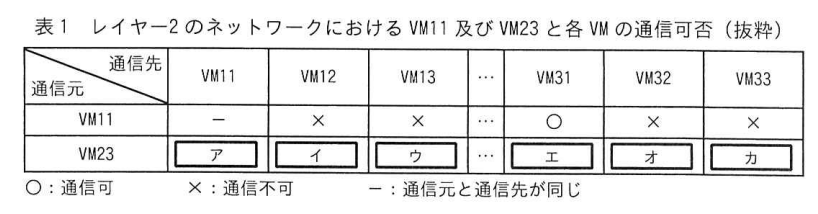

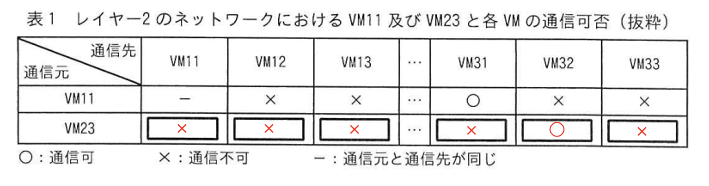

まずは表1を見てみましょう。

特定のVMについて、他のVMと通信が可能かどうかを問われています。

本設問はVM23に着目していますが、上段のVM11の通信可否がかなりのヒントになっています。

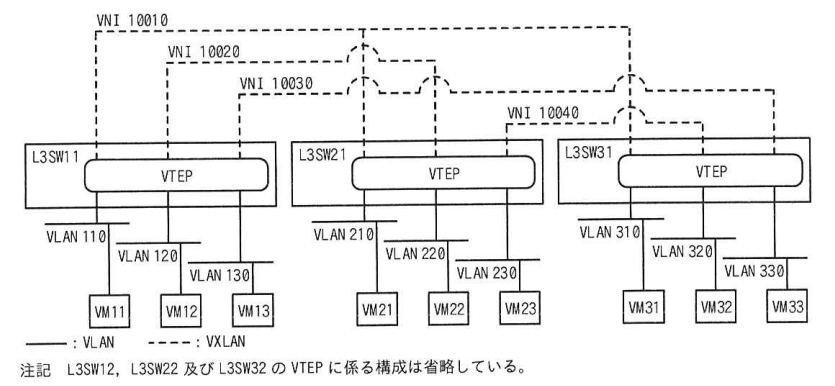

図4の構成図を掲載します。

この構成図にVM11の経路を書き込んでみました。

VM11は同じVXLAN(VNI=10010)に所属するVM31と通信が可能です。

※VM11は同様のVXLANに所属するVM21とも通信が可能なはずです。

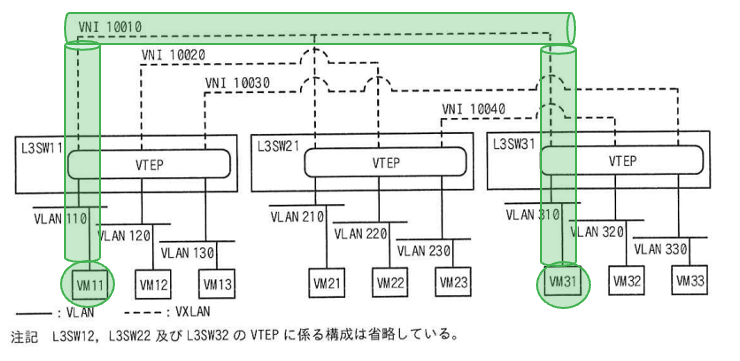

これらを踏まえて、VM23の経路を書き込んでみました。

この図から明らかな通り、VM23は同じVXLAN(VNI=10040)に所属するVM32と通信が可能です。

よって、正解は以下の通りです。

(ア)×

(イ)×

(ウ)×

(エ)×

(オ)○

(カ)×

表に書き込むとこのようになります。

次回へ続く

いかがだったでしょうか?

さすが午後Ⅱ試験、解説が非常に長くなってしまいました。

まだまだ書き足りない気持ちでいっぱいですが…

一旦ここで終了とさせていただき、続きは次回の記事で書いていきます。

なるべく早めに投稿できるよう頑張りますので、お待ちいただけますと幸いです。

それではまた次回の記事で!

コメント