本記事では、ネットワークスペシャリスト試験の令和5年度午後Ⅰ問3について、筆者の所感なども交えて解説していきます。

なお、画像や解答例は全てIPA(独立行政法人情報処理機構)から引用しております。

令和5年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅰ

令和5年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅰ 解答例

私は左門至峰先生の「ネスペ」シリーズでの学習をおすすめしています。

理解するのにある程度の基礎知識は必要ですが、解説も非常にわかりやすいです。

書籍での学習もおすすめです。

本設問のは高速無線LANの導入に関する問題でした。

問2のIPマルチキャストほどではないですが、こちらもそこそこ難しかったという印象です。

無線LANは目に見えないので、イメージが湧きづらいというのもあるかもしれません。

少しでもわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

本設問の概要について

冒頭にも書きましたが、本設問は高速無線LANについて問われた問題でした。

学校内に新校舎を建設し、無線LANを敷設するといった内容です。

本設問のフローを記載します。

- STEP.1導入部分

A専門学校は新校舎を建設中で、LANシステムの要件(RFP)が記載されています。

新校舎の階数やサーバ室に設置する機器、機器の構成などが示されています。

使用する帯域についても記載があるので、計算問題が出題されそうですね。

システムインテグレータX社のB主任が主担として任命されました。

※このRFPには後々重要になる記述がたくさん書いてありますので、しっかりと頭に入れるようにしましょう。 - STEP.2Wi-Fi6の特長

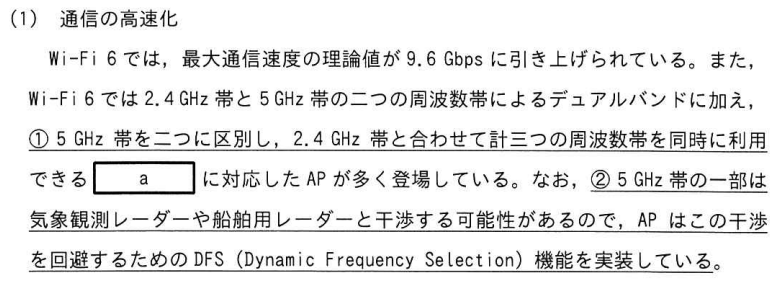

Wi-Fi6、5、4についての比較が記載されています。

高速化技術、同時接続数、セキュリティについてWi-Fi6の特長が述べられています。 - STEP.3LANシステムの構成

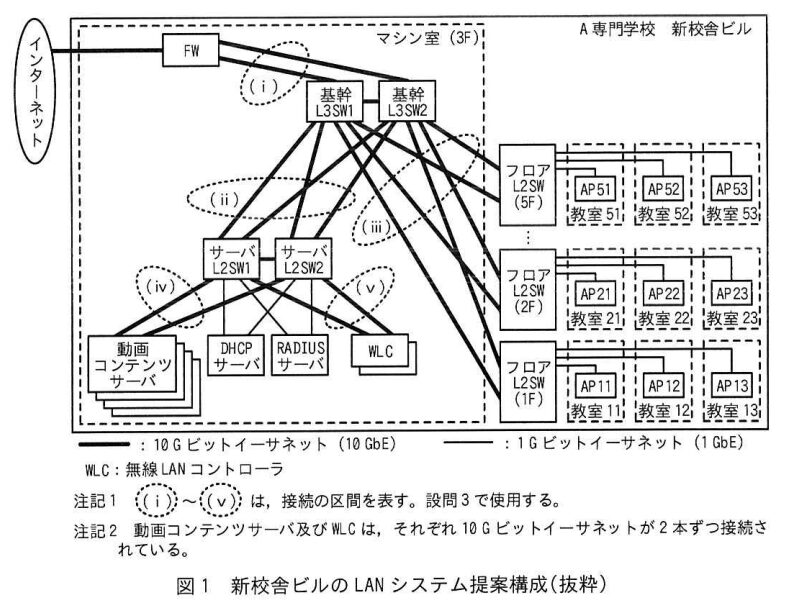

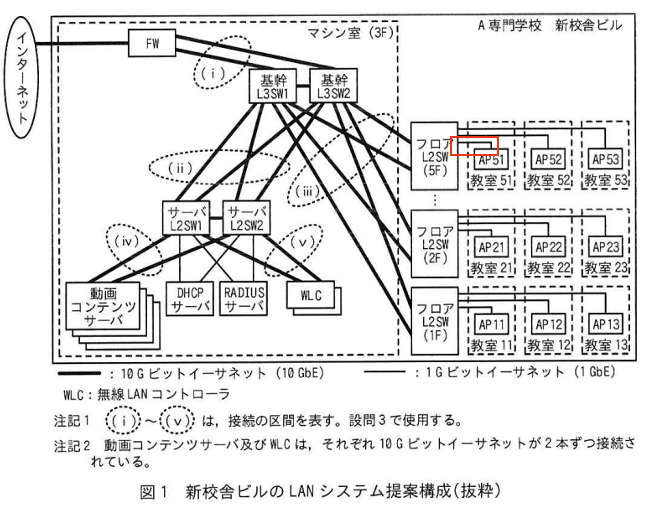

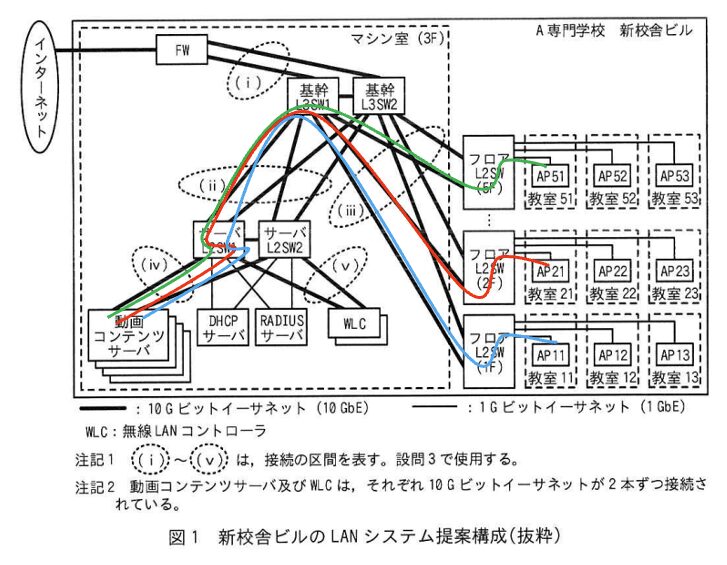

B主任が作成した、新校舎のLANシステム構成図が掲載されています。

構成図を元に、C課長とB主任が具体的な実装方法や問題点をディスカッションしています。

主にWi-Fi6の仕様や帯域について話が挙がっています。

その後提案が承諾され、A専門学校に提案を行うこととなりました。

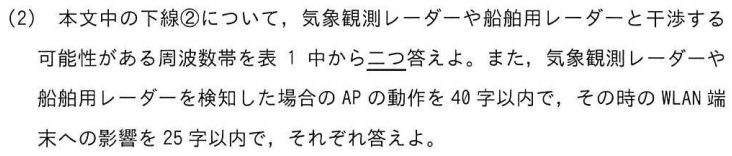

IPAの解答例について

| 設問 | 解答例 | 予想配点 | ||

|---|---|---|---|---|

| 設問1 | a | トライバンド | 2 | |

| b | アンテナ | 2 | ||

| c | パスワード | 2 | ||

| d | チャネルボンディング | 2 | ||

| e | PoE++ | 2 | ||

| f | マルチギガビットイーサネット | 2 | ||

| g | スタック | 2 | ||

| h | DHCPリレーエージェント | 2 | ||

| 設問2 | (1) | 周波数帯 | W52/W53 | 1 |

| W56 | 1 | |||

| 利点 | より多くのWLAN端末が安定して通信できる。 | 5 | ||

| (2) | 周波数帯 | W53 | 1 | |

| W56 | 1 | |||

| 動作 | 検知したチャネルの電波を停止し、他のチャネルに遷移して再開する。 | 4 | ||

| 影響 | APとの接続断や、通信断が不定期に発生する。 | 3 | ||

| 設問3 | (1) | 800 | 4 | |

| (2) | 区間 | (ⅱ) | 2 | |

| 理由 | 平常時にリンク本数分の帯域を同時利用できるから | 5 | ||

| (3) | 機器 | AP | 1 | |

| フロアL2SW | 1 | |||

| 動画コンテンツサーバ | 1 | |||

| 作業ミス | ループ状態になるような誤接続や設定ミス | |||

筆者の解答時間(参考)

参考までに、私は解答に36分程度かかりました。

設問1

まずはお馴染みの穴埋め問題です。

(a)

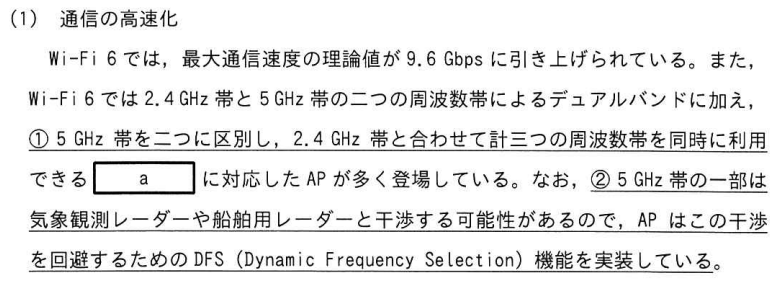

Wi-Fi6にて利用可能な、3つの周波数帯の名称を問われています。

すぐ前に「デュアル(2つ)バンド」という記載があるのでイメージできた方も多いかもしれません。

正解はトライバンドです。

(a)トライバンド

ちなみに私はトリプルバンドと解答してしまいました。

(b)

(b)のすぐあとにある「MU-MIMO」がヒントとなっています。

MIMO(Multiple Input Multiple Output)とは、複数のアンテナを束ねて通信を行う技術です。

よって正解はアンテナとなります。

(b)アンテナ

(c)

WPA2-Personalで利用されているPSK(Pre-Shared Key/事前共有鍵)は、主に人間の手によって事前に設定する秘密鍵です。

人間が設定するため、予測されやすい文字を利用することもあり、辞書攻撃で解読されてしまう危険性があります。

一方、WPA3-Personalで利用されているSAE(Simultaneous Authentication of Equals)は、設定したパスワードに加え、MACアドレスや乱数を利用します。

よって、パスワードの解読を困難にするのです。

(c)パスワード

(d)

「チャネルを束ねる」と記載があります。

複数のチャネルを束ねて通信を行う技術は、チャネルボンディングです。

これはぜひ正解していただきたいです。

(d)チャネルボンディング

(e)

PoE+では最大30Wまでの電力供給しか行えないため、(e)を採用したとあります。

PoE+の上位規格はPoE++です。

(e)PoE++

この設問は、勘でもいいので書いてみれば正解となる可能性があります。

正解がわからなくても最後まで諦めず、答案用紙は絶対に埋めるよう頑張りましょう。

PoE(Power over Ethernet)はイーサネットケーブル(LANケーブル)を使ってデータと電力を同時に供給する技術です。

PoE++(Type 3)は最大60W、PoE++(Type 4)は最大100Wの電力を供給できます。

(f)

2.5Gbpsや5Gbpsのイーサネット規格はマルチギガビットイーサネットと呼ばれます。

1Gbpsを「ギガビットイーサネット」と呼称するので、「マルチ(複数)」という語が付いているのですね。

(f)マルチギガビットイーサネット

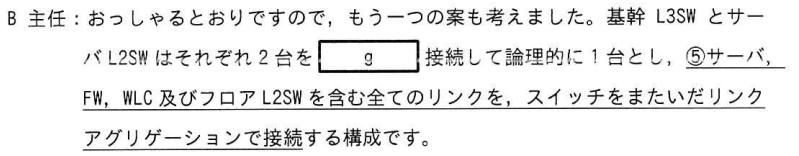

(g)

2台のSWを”論理的に”1台として、冗長化を図る技術です。

正解はスタック接続です。

スタック接続とすることにより、冗長性が向上、帯域幅の増加やポート数が拡張できるといったメリットがあります。

(g)スタック

(h)

(h)の記述の前後を見ただけで正解が分かった方も多いと思いますが、少し足を止めて図1の”新校舎ビルのLAN提案構成”を見てみましょう。

この図より、WLAN端末が存在する教室とDHCPサーバは、基幹L3SWによりセグメントが分割されています。

通常、DHCPの最初のステップである”DHCP Discover(発見)”はブロードキャストで行われます。

このままだと”DHCP Discover”は異なるセグメントにあるDHCPサーバには届きません。

それではどのようにDHCPパケットのやり取りを行うのでしょうか?

正解は、L3機器(本設問は基幹L3SW)にDHCPリレーエージェントを設定し、DHCPサーバとの通信を中継します。

(h)DHCPリレーエージェント

設問2

(1)

下線①と表1を見てみましょう。

Wi-Fi6の5GHz帯における、2つの周波数帯と、デュアルバンドと比較したトライバンドの利点を問われています。

まず5GHz帯の2つの帯域ですが、これは知識問題なので覚えておきましょう。

トライバンドは2.4GHz帯と、5GHz帯(W52/W53)と5GHz帯(W56)の3つの帯域を利用することができます。

周波数帯:W52/W53

W56

またデュアルバンドと比較したトライバンドの利点は、周波数帯を分散できるため、混雑を回避できることが挙げられます。

少し解答に迷ったかもしれませんが、IPAの解答例は以下のとおりです。

利点:より多くのWLAN端末が安定して通信できる。(22字)

つい”高速化”という観点で解答したくなりますが、結局1台のPCが接続できる周波数帯は1つだけです。

なので、“通信の安定化”という観点で解答しましょう。

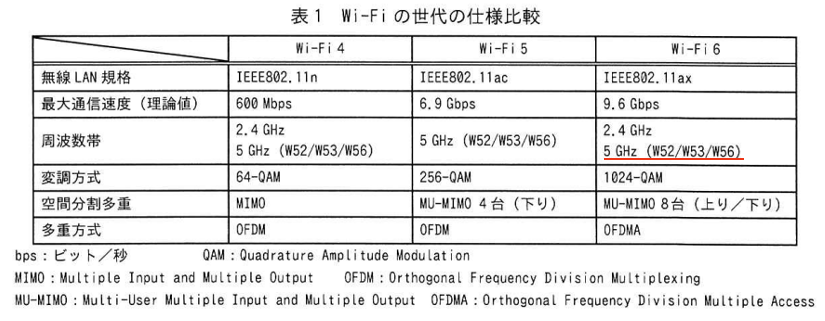

(2)

下線①のすぐあとに下線②の記述もあります。

5GHz帯について、気象観測レーダーや船舶レーダーと干渉する可能性のある周波数帯を問われています。

また、検知した場合のAPの動作、そのときのWLAN端末への影響も答える必要があります。

- 干渉する可能性のある周波数帯

こちらも知識問題です。

W52,W53,W56の中で気象観測レーダーや船舶レーダーと干渉する可能性のある周波数帯は、W53,W56です。

周波数帯:W53、W56

ちなみに、W52をDFS(Dynamic Frequency Selection)非対応チャネル、W53,W56をDFS対応チャネルと呼称します。

- レーダーを検知したAPの動作

APは定期的にレーダー波の有無を監視しています。(バックグラウンドスキャン)

レーダー波を検知すると、直ちにそのチャネルの使用を停止し、W52や他のチャネル(W53,W56)へ移動します。

動作:検知したチャネルの電波を停止し、他のチャネルに遷移して再開する。(32字)

- WLAN端末への影響

レーダー波を検知した際のWLAN端末への影響はどのようなことが考えられるのでしょうか?

検知した際、遷移先のチャネルがDFS非対応チャネル(W52)の場合は、即座に切り替えることが可能です。

しかし、遷移先がDFS対応チャネルの場合は60秒間の再スキャンを実施します。

その間は通信が行えなくなってしまいます。

少し腑に落ちない表現ですが、IPAの解答例は以下のとおりです。

影響:APとの接続断や通信断が不定期に発生する。(21字)

ちなみに筆者は以下のように解答をしました。

切り替え時間中、通信が行えなくなる。(18字)

設問3

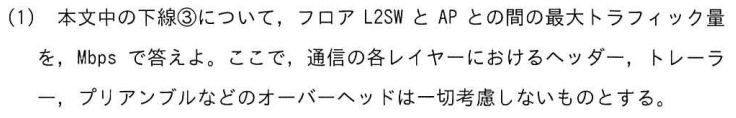

(1)

まずは下線③を見てみましょう。

また、構成図も掲載します。

赤枠で囲っている箇所が、本設問で問われているトラフィック量です。

ここで注意なのが、単位は「Mbps」で解答する必要があるということです。

では、計算に必要な材料集めをしていきましょう。

トラフィック算出に必要な条件は、導入部分に記載があります。

まずは動画コンテンツの要件を考えていきます。

1時間あたり、7.2Gバイト×8ビット=57.6Gビット(57,600Mビット)のトラフィックが発生しています。

これを1秒あたりで計算すると、57,600Mビット÷3600秒=16Mビット/秒です。

1教室あたり50台のノートPCが存在するため、50台×16Mビット/秒で800Mビット/秒のトラフィックが発生することがわかります。

800

(2)

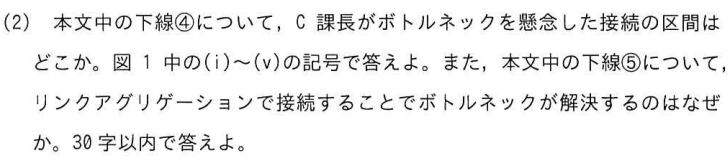

C課長がボトルネックを懸念した箇所、リンクアグリケーションで接続することでボトルネックが解消する理由を問われています。

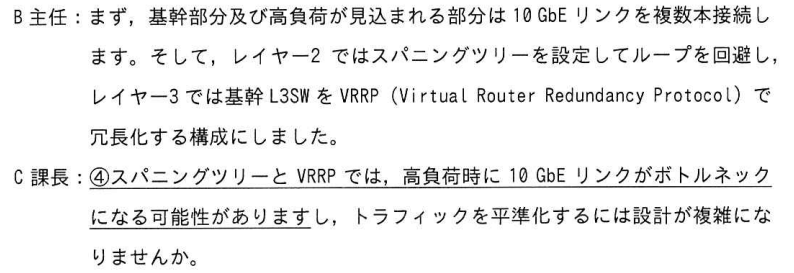

まずは下線④の箇所を見てみましょう。

スパニングツリーやVRRPを利用すると、10Gビットイーサネットでもボトルネックになる可能性があると述べています。

レイヤー2ではスパニングツリーを、基幹L3SWではVRRPを利用すると記載があります。

本設問でいちばんトラフィックが発生するのは、動画コンテンツ配信によるトラフィックです。

少し分かりづらいですが、動画コンテンツ配信の経路を構成図に書き込んでみました。

- (ⅰ)

(ⅰ)はインターネット向けの通信なので、除外することができます。

- (ⅱ)

経路から明らかな通り、(ⅱ)の区間にトラフィックが集中します。

前問より、1教室あたり800Mbpsのトラフィックが発生することが分かりました。

校舎は5階あり、1フロアあたり3つの教室、全部で15の教室があることが導入部分に明示されています。

15教室×800Mbps=12Gbpsのトラフィックが(ⅱ)の区間に集中することがわかります。

- (ⅲ)

1フロアあたり3つの教室が存在するため、3教室×800Mbps=240Mbpsとなり、ボトルネックにはならないことがわかります。

- (ⅳ)

実は私はこの(ⅳ)の区間もボトルネックとなるのではないかと思いました。

しかし、構成図や導入部分の記述を読むと、動画コンテンツサーバは4台存在することがわかります。

4台のサーバ(経路)で負荷分散を行なっていると考えられるため、ボトルネックにはなりません。

- (ⅴ)

この箇所はWLCの通信です。

WLCの通信に関しては、C課長とB主任の会話の中で、「利用者認証後のWLAN端末の通信をWLCを経由せずに通信するモードに設定します」とあります。

よってこの箇所はボトルネックにはなりません。

以上より、(ⅱ)の箇所のみボトルネックとなることがわかります。

区間:(ⅱ)

次は(ⅱ)の区間をリンクアグリケーションで接続することでボトルネックが解消できる理由を考えていきます。

下線⑤を見てみましょう。

リンクアグリケーションは、冗長化した2本のリンクを同時に利用することができます。

そのため、2本のリンクを設定すると、単純に2倍の帯域を利用すること可能となります。

IPAの解答例は少しふわっとした解答でした。

平常時にリンク本数分の帯域を同時に利用できるから(24字)

この”平常時”というのは、LANケーブルなどに異常が発生すると、リンク本数分の帯域が利用できなくなるためこのような言い回しをしているのだと思われます。

また、問題文中に「2本」という表現は記述されていないため、”リンク本数分”という言い回しをしているのだと思います。

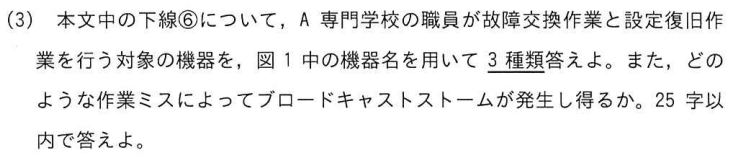

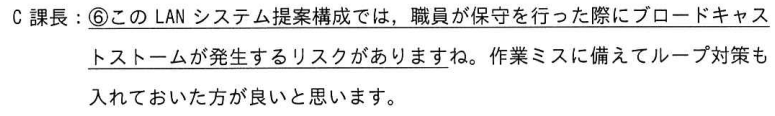

下線⑥の部分を見てみましょう。

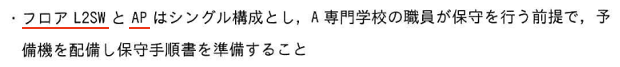

まずはA専門学校の職員が故障交換や設定復旧作業を行う対象の機器を考えてみましょう。

答えは道入部分ののRFPに記載されています。

これらの記述から明らかなとおり、A専門学校職員が保守を行なっているのは、AP,フロアL2SW,動画コンテンツサーバの3種類です。

図1中の機器名で解答するよう気をつけましょう。

- AP

- フロアL2SW

- 動画コンテンツサーバ

また、職員が保守を行なった際、ブロードキャストストームがどのような作業ミスで発生しうるか問われています。

ブロードキャストストームとはつまり、L2レイヤーでブロードキャストフレームがループしてしまう現象のことですね。

そのまま解答すればよいと思います。

ループ状態になるような後接続や設定ミス(19字)

まとめ

いかがだったでしょうか?

昨今では、無線LANを導入する企業が増えています。

フリーアドレスの実現などに役立てる一方、トラフィックや干渉、セキュリティなど、配慮する部分が多々あります。

私も無線LANは苦手意識がありますが、ネットワークスペシャリスト試験でも出題頻度が増えてきているため、しっかり対策して臨みましょう!

書籍にて学習したい方は、左門至峰先生の「ネスペ」シリーズでの学習をおすすめしています。

以下にリンクを貼っておくので、ぜひご購入ください。

それではまた次回の記事で!

コメント